○亘理地区行政事務組合火災予防規程

平成31年3月27日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)及び亘理地区行政事務組合火災予防条例(昭和45年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、消防長又は消防署長の権限に属する必要な事項について定めることを目的とする。

(届出等)

第2条 法第17条の3の2、法第17条の14の規定による届出並びに法第8条の2の2第1項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告は、消防長に2部提出しなければならない。

2 法第8条第2項(法第36条第1項の規定において読み替えて準用する場合を含む。)法第8条の2第4項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第2項、法第9条の3、令第3条の2第1項、令第4条の2第1項、令第48条第1項及び令第48条の3第1項の規定による届出並びに法第17条の3の3の規定による報告は、消防署長に2部提出しなければならない。

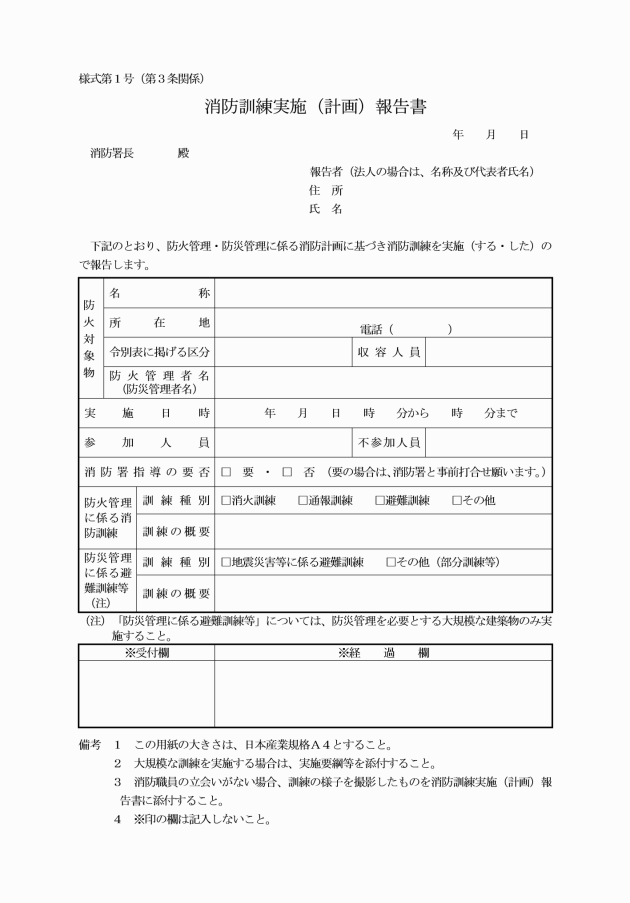

(訓練の通報)

第3条 規則第3条第11項(規則第51条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定による消火訓練及び避難訓練の通報は、消防訓練実施(計画)報告書(様式第1号)により、消防署長に通報しなければならない。

(消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物)

第4条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(消防設備士免状の交付を受けている者等に点検させなければならない防火対象物)

第5条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(防火管理講習)

第6条 消防長が実施する次に掲げる講習を受講しようとする者は、別に定める方法により消防長に申し込まなければならない。

(1) 令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習及び同項第2号イに規定する乙種防火管理講習

(2) 令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習及び平成20年消防庁告示第14号第1第1号に規定する追加講習

(3) 令第47条第1項第1号に規定する防災管理対象物の防災管理に関する講習

2 消防長は、前項の再交付申請を行った者が修了者と相違いないと認めた場合においては、修了証を交付する。

(交付手数料)

第8条 防火管理者講習の修了証の交付及び再交付に伴う事務手数料の額は、亘理地区行政事務組合手数料条例(平成2年条例第4号)に基づく手数料を徴収するものとする。

(総合操作盤の設置を要する防火対象物)

第9条 規則第12条第1項第8号ハ(規則第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定により消防長が指定する防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で次のいずれかに該当するもの

ア 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積10,000平方メートル以上の防火対象物

イ 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積20,000平方メートル以上の防火対象物

(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積10,000平方メートル以上のものであって、次のいずれかの設備が設置されているもの

ア 令第12条第1項に基づくスプリンクラー設備

イ 令第13条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)

(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物で、次のいずれかの設備が設置されているもの

ア 令第12条第1項に基づくスプリンクラー設備

イ 令第13条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)

(火気使用設備等の点検整備に関する必要な知識及び技能を有するもの)

第10条 条例第3条第2項第3号、第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者は、次に掲げる者とする。

ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

ウ 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

エ 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

オ 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月26日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の亘理地区行政事務組合火災予防規程は、令和元年7月1日から適用する。

附則(令和4年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和5年10月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。