○亘理地区行政事務組合児童手当事務取扱規則

平成3年3月28日

規則第12号

亘理地区消防事務組合職員に対する児童手当事務取扱規則(昭和49年規則第7号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 職員に対する児童手当(以下「手当」という。)の認定及び支給事務に関する取扱いは、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(認定の請求)

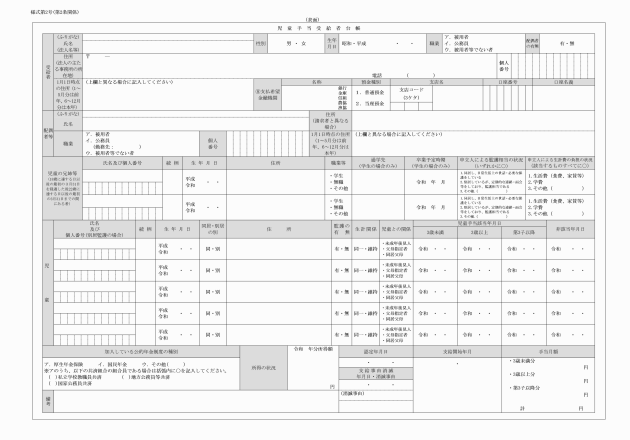

第2条 職員は、法第7条の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求をする場合は、省令第1条の4第3項の認定請求書を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 職員及び支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 職員が支給要件児童のうち、その子である児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該事実を明らかにした監護、生計同一に関する申立書

(3) 職員が支給要件児童のうち父母に監護されず、また父母と生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するものであるときは、当該事実を明らかにした監護の生計維持に関する申立書

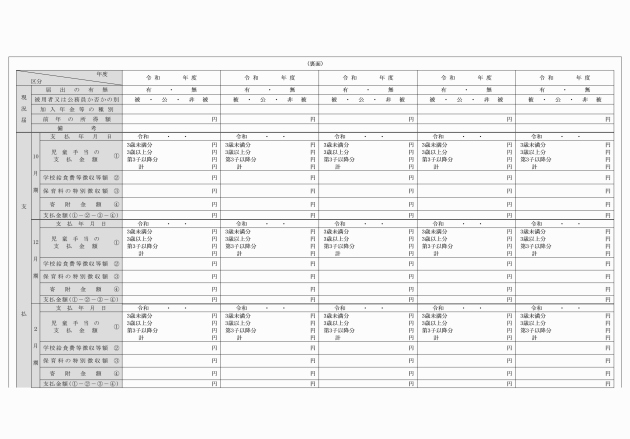

(4) 職員の前年(1月から5月までの月分の手当については、前前年とする。)の所得につきその所得の額を明らかにし、法第5条第1項に規定する扶養親族等の有無及び数を明らかにした市町村長の所得等に関する証明書

(5) 法第5条第1項に規定する児童があるときは、当該事実を明らかにした扶養親族でない児童の生計維持に関する申立書

3 所属長は、第1項の認定請求書を受理したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項及び添付書類が不備でないかどうかを点検すること。この場合において、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、認定請求書に省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 認定請求書の記載事項を添付書類によって確認し、必要な証明を行い、速やかに人事担当課長に進達すること。

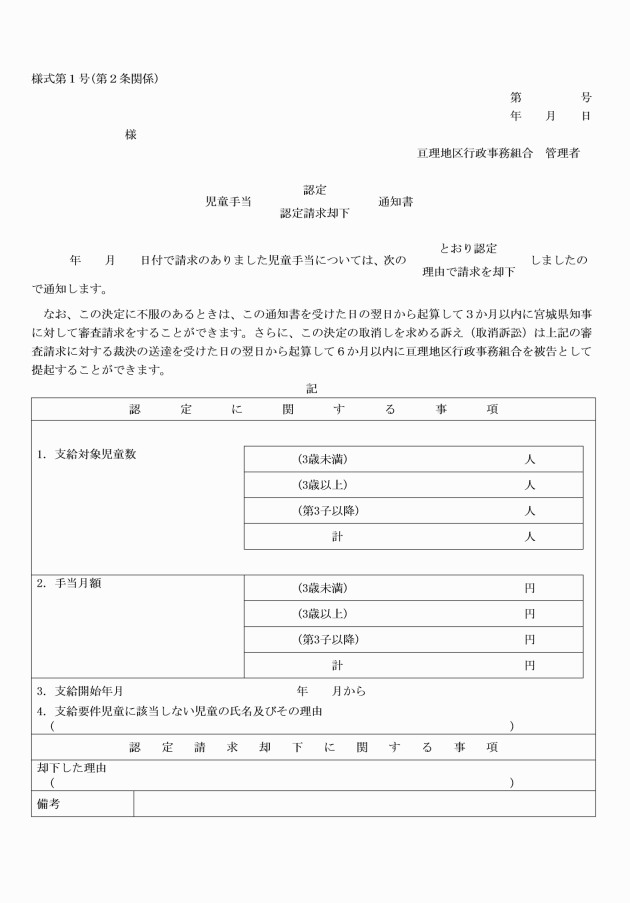

(2) 受給資格がないものと認めたときは、認定請求却下通知書(様式第1号)により所属長を経由して当該職員に通知すること。

(改定の請求)

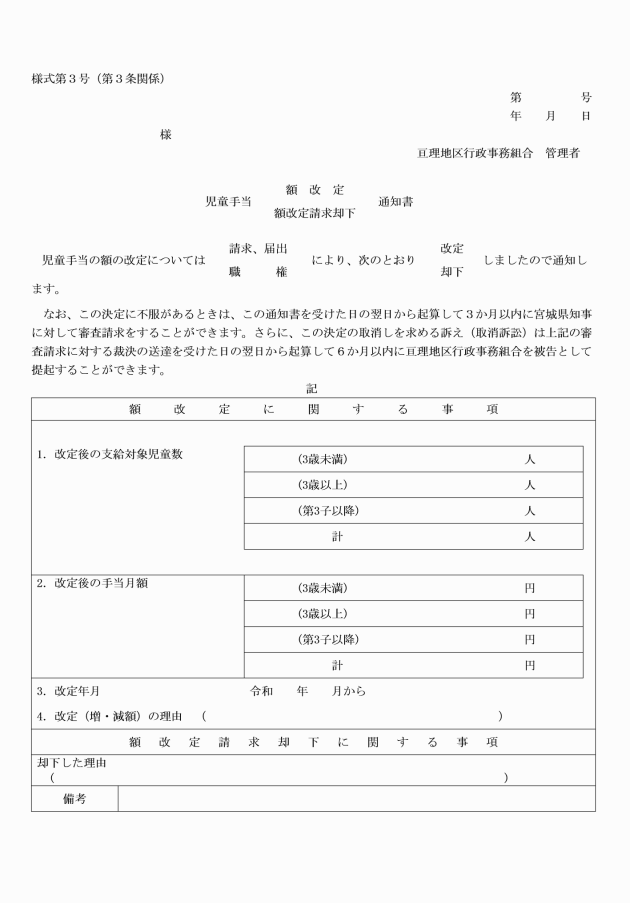

第3条 職員は、法第9条第1項の規定により手当の額の改定の請求をする場合は、省令第2条第1項の額改定認定請求書(以下「改定請求書」という。)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

4 人事担当課長は、前項の規定により改定請求書の進達を受けたときは、その内容を審査し、次により処理するものとする。

(1) 手当額を改定すべきものと認めたときは、その額を決定し、額改定認定通知書(様式第3号。以下「改定通知書」という。)により所属長を経由して当該職員に通知するとともに、受給者台帳に改定に係る事項を記入すること。

(2) 手当額を改定すべきものと認められないときは、額改定請求却下通知書(様式第3号)により所属長を経由して当該職員に通知すること。

(改定届)

第4条 手当の支給を受けている職員は、法第9条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに省令第3条第1項の額改定届(以下「改定届」という。)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(現況届)

第5条 手当の支給を受けている職員は、毎年6月1日から6月30日までの間に、省令第4条第1項の現況届を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(氏名変更届)

第6条 手当の支給を受けている職員は、氏名を変更したとき、又は支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があるときは、14日以内に省令第5条第1項の氏名変更届を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

3 人事担当課長は、前項の規定により氏名変更届の進達を受けたときは、受給者台帳の氏名欄を訂正し、変更年月日を記入するものとする。

(住所変更届)

第7条 手当の支給を受けている職員は、住所を変更したとき、又は支給要件児童のうちに住所を変更した児童があるときは、14日以内に省令第6条第1項の住所変更届を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 前項の住所変更届には、住所変更に係る者の属する世帯の全員の住民票の写しを添えなければならない。

4 人事担当課長は、前項の規定により住所変更届の進達を受けたときは、受給者台帳の住所欄に変更後の住所及び変更年月日を記入するものとする。

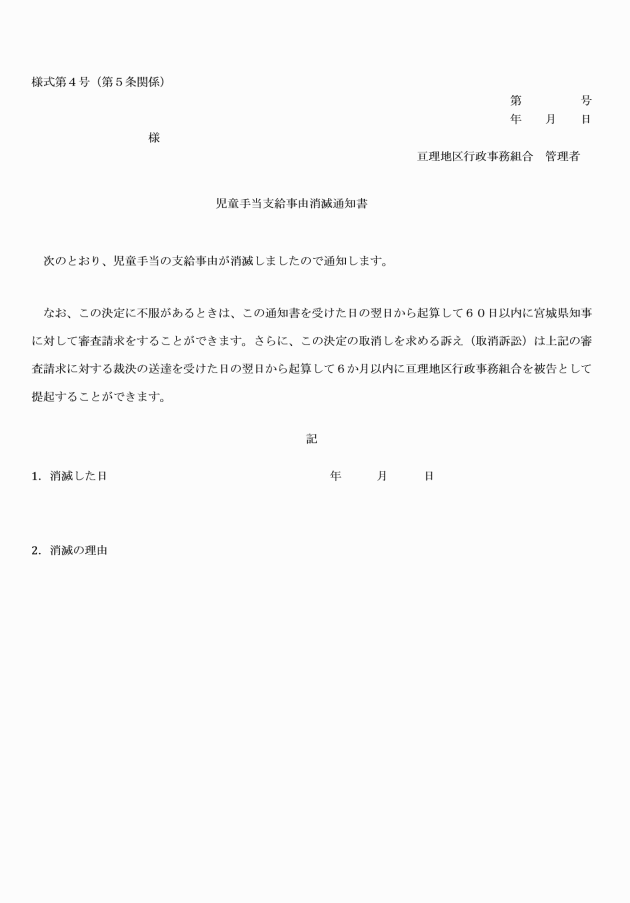

(受給事由消滅届)

第8条 手当の支給を受けている職員は、手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに省令第7条第1項の受給事由消滅届を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

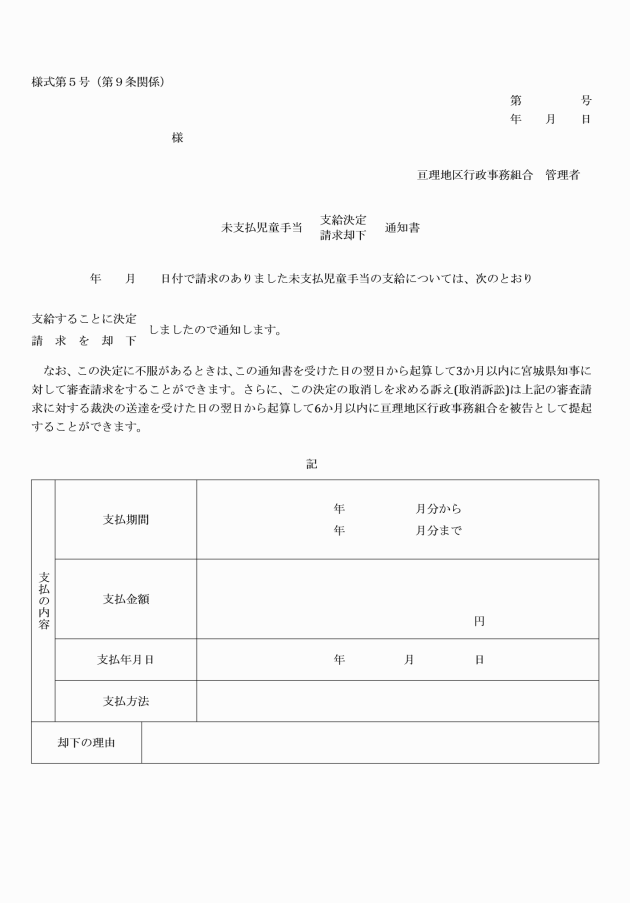

(未支払の手当の請求)

第9条 法第12条の規定により未支払の手当の支給を受けようとする者は、省令第9条第1項の未支払児童手当請求書(以下「未支払請求書」という。)を職員が死亡の当時所属していた所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

3 人事担当課長は、前項の規定により未支払請求書の進達を受けたときは、その内容を審査し、次により処理するものとする。

(1) 未支払の手当を支給すべきものと認めたときは、未支払児童手当支給決定通知書(様式第5号)により所属長を経由して請求者に通知すること。

(2) 未支払の手当の支給要件に該当しないものと認めたときは、未支払児童手当請求却下通知書(様式第5号)により所属長を経由して請求者に通知すること。

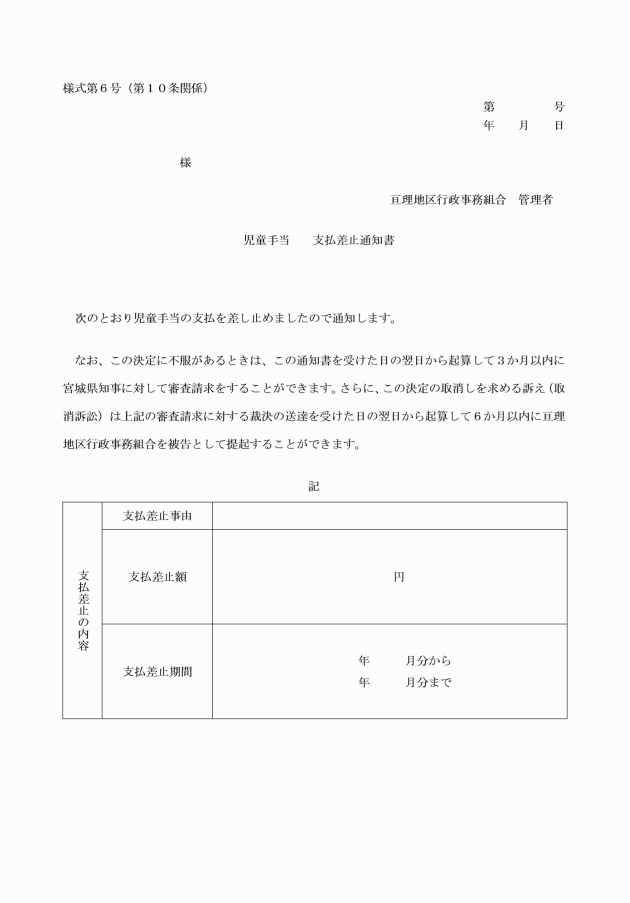

(支払いの一時差止めの手続き)

第10条 法第11条の規定により手当の支払いを一時差止めるものと決定したときは、支払差止通知書(様式第6号)により所属長を経由して受給者に交付するとともに、受給者台帳の摘要欄にその旨を記入するものとする。

(支払期日)

第11条 法第8条第4項に規定する手当の支払期月における支払日は、当該支払期月の21日までとする。

(支払い後の処理)

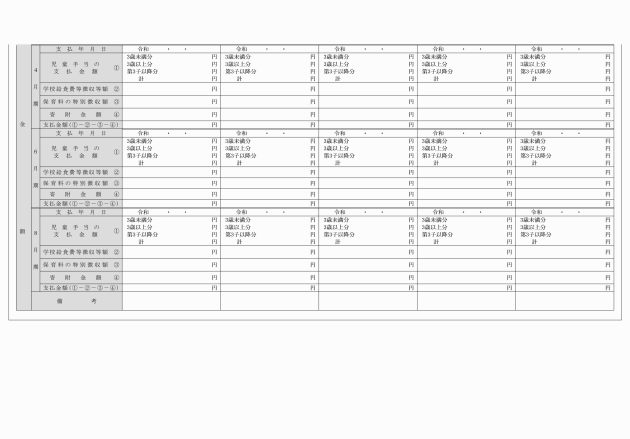

第12条 人事担当課長は、職員に手当が支払われたときは、受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を記入し、その支払状況を明らかにしておかなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(岩沼市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成31年3月31日までに、岩沼市児童手当事務処理規則(平成24年岩沼市規則第24号)の規定によりなされた手続その他の行為(平成31年4月1日以後に亘理地区行政事務組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成28年3月18日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月27日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年9月18日規則第11号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。